宇宙からは時々天体が落ちてきます。大規模な天体衝突ともなると地球環境を一変させるほどの力があります。天体衝突の正確な影響をシミュレーションするには、衝突時に一瞬発生する高温高圧の変化の状況を正確に知る必要がありますが、あまりにも極端な環境であり、あまり多くのことは分かっていません。

ウェスタンオンタリオ大学のNeeraja S. Chinchalkar氏などの研究チームは、カナダにあるかつてクレーターだった湖「ウィヤシャキミ湖 (クリアウォーター湖)」の岩石を分析したところ、かつて「キュービックジルコニア (立方晶ジルコニア)」などの珍しい鉱物が存在した証拠を発見しました。

これは、この地がかつて2370℃以上の高温や200万気圧 (20GPa) 以上の高圧に晒された証拠です。地学的な証拠としては初ではないものの、かなり珍しい発見例です。また、場所によってはより低い温度や低い圧力に晒された場所もあることから、クレーターの詳しい構造を明らかにする重要な手掛かりです。

天体衝突では正確には何が起こる?

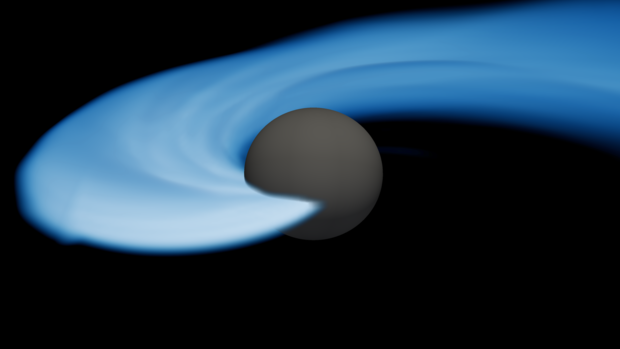

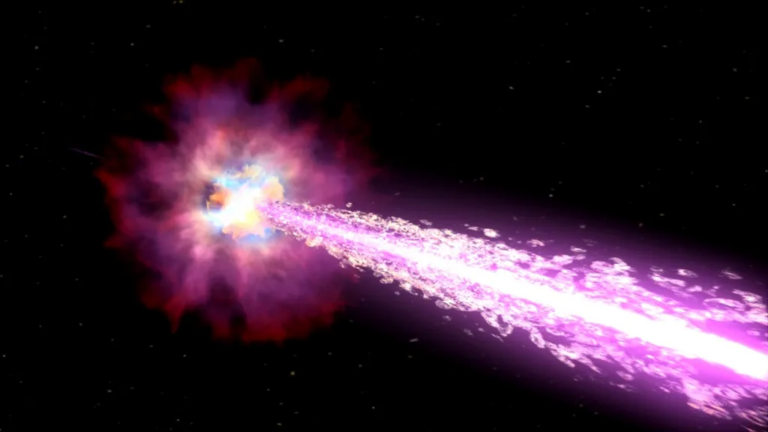

宇宙から地球へと落ちてくる天体は、時に地面に高速で衝突し、クレーターを残します。

大規模な天体衝突ともなれば、大量の土砂が地球大気圏へとばら撒かれ、気候を年単位で大幅に変えてしまうほどです。

6600万年前に起きた白亜紀末の大量絶滅が大規模な天体衝突であることはよく知られているでしょう。

しかし、大規模な天体衝突は極めて極端な物理現象であるため、その正確な実像はよく分かっていません。

特に、衝突の瞬間に発生するであろう一瞬の高温高圧については、十分な理解が進んでいないのが現状です。

地球は古い時代に遡るほど天体衝突の頻度が高かったと考えられており、地球の活動や生命の誕生・進化にも影響を与えていたと考えられています。

このため、天体衝突の状況を詳しく知ることは、天体衝突と地球史との関係性においても重要ですが、これまであまり多くのことは分かっていませんでした。

隕石衝突跡から超高温・超高圧の証拠を発見

ウェスタンオンタリオ大学のNeeraja S. Chinchalkar氏などの研究チームは、過去の大規模な天体衝突の跡を分析することで、この謎に迫りました。

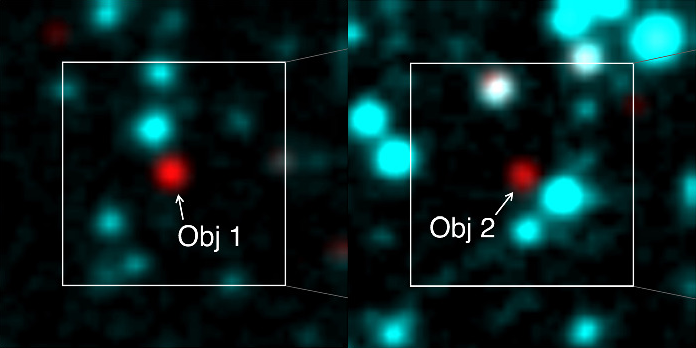

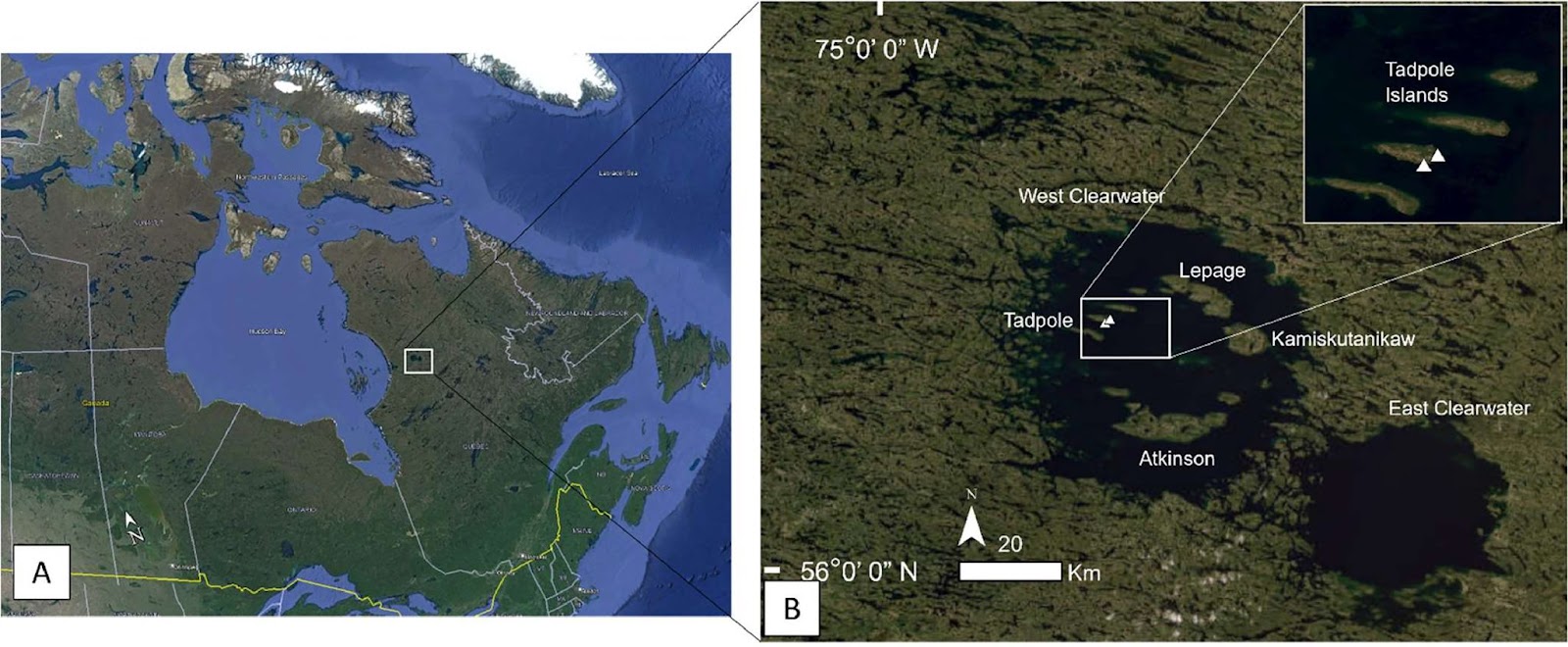

Chinchalkar氏らが研究対象としたのは、カナダのケベック州にある「ウィヤシャキミ湖」です。名前の通り湖となっており、かつての天体衝突の跡に水が入り込んで生成されたものです。

ウィヤシャキミ湖は東西2つに分かれ、かつては二重小惑星が衝突した跡であると考えられてきましたが、現在では約2億年もの年代さがあり、偶然にも近くに落下したものであると推定されています。

今回研究対象となったのは西側の湖であり、直径36kmと東側より大きく、形成年代も2億8620万±220万年前と新しいものとなっています。

今回の研究では、研究チームの1人であるウェスタンオンタリオ大学のGordon R. Osinski氏が2014年に採集した岩石サンプルを分析しました。

これは西側のウィヤシャキミ湖の中にある島の2地点から採集されており、いずれも黒色のガラス質な物質を含んでいます。

ガラスの中には、大きさが0.1mm未満の「ジルコン (Zircon)」が含まれています。

ジルコンはケイ酸ジルコニウムの組成を持つ鉱物であり、物理的にも化学的にも変質しにくい性質を持っています。

しかし、天体衝突のようなあまりにも極端な状況では、さすがのジルコンにも変質が生じます。

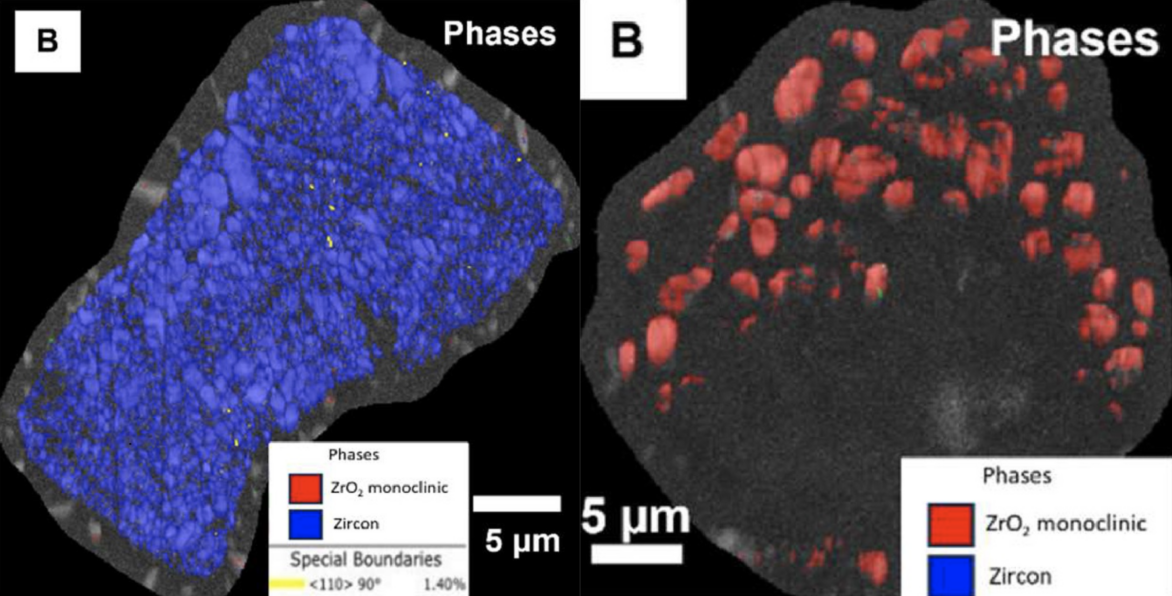

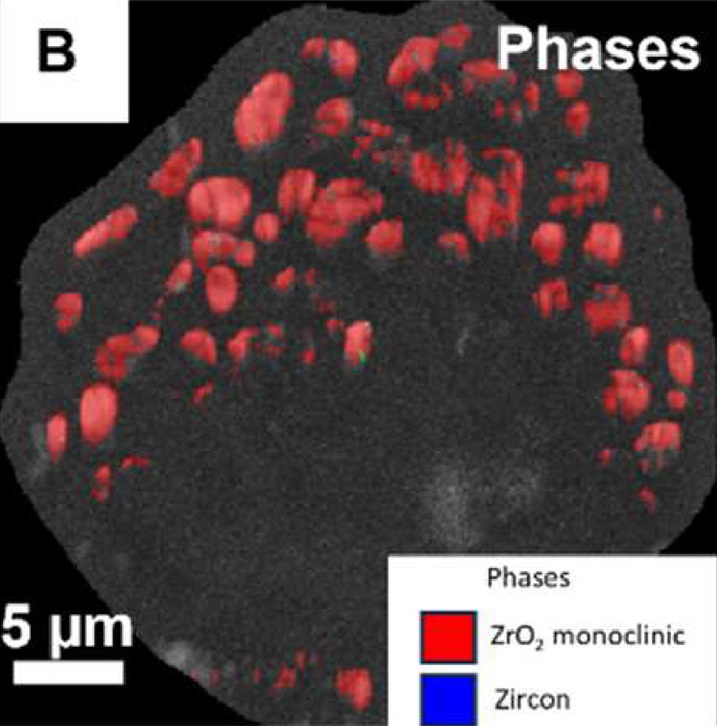

Chinchalkar氏らはジルコンを分析し、その一部に二酸化ジルコニウム (ジルコニア) の粒が含まれていることを見つけました。

これはジルコンが天体衝突時の高温高圧を受けて分解して生じたと推定されます。

ユニークなことに、通常の二酸化ジルコニウムは単斜晶系と呼ばれる結晶構造を持つのに対し (鉱物名バッデレイ石 (Baddeleyite) ) 、今回見つかった二酸化ジルコニウムの一部は、生成時には立方晶系を示し、その後中間状態の正方晶系を経由し、最終的に単斜晶系へと変化した痕跡が見つかりました。

立方晶系の二酸化ジルコニウムは「キュービックジルコニア (立方晶ジルコニア)」と呼ばれ、人工物はダイヤモンドの模造品としてよく知られていますが、天然では純粋なキュービックジルコニアが見つかったことはありません (見つかっているのは不純物や格子欠陥の多いものです) 。

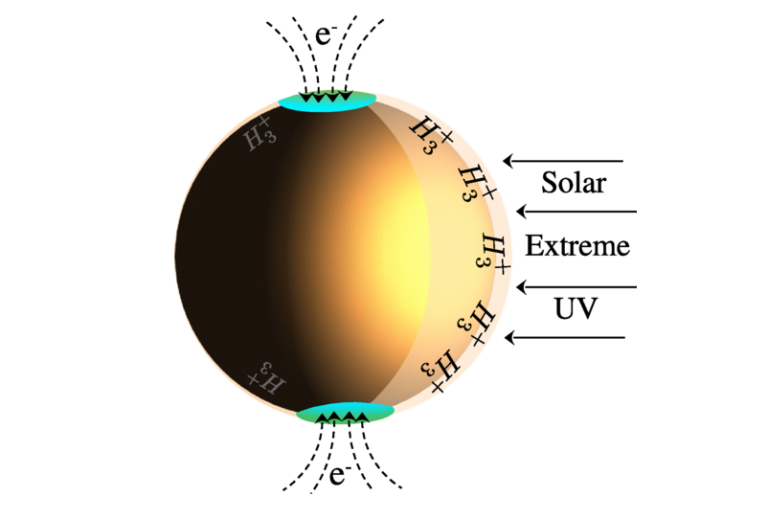

その理由は、キュービックジルコニアの生成には最低でも2370℃の高温が必要なためです。高温のマグマでもせいぜい1200℃であることを考えれば、いかに高温かが分かるでしょう。

天然環境でこれほどの温度を叩き出せる現象は天体衝突しか考えられません。

“元キュービックジルコニアな二酸化ジルコニウム” が見つかったのは、これまでは「カメスタスティン湖 (ミスタスティン湖)」 (カナダ、ニューファンドランド・ラブラドール州) で見つかった1例だけが知られており、ウィヤシャキミ湖は2例目の発見となります。

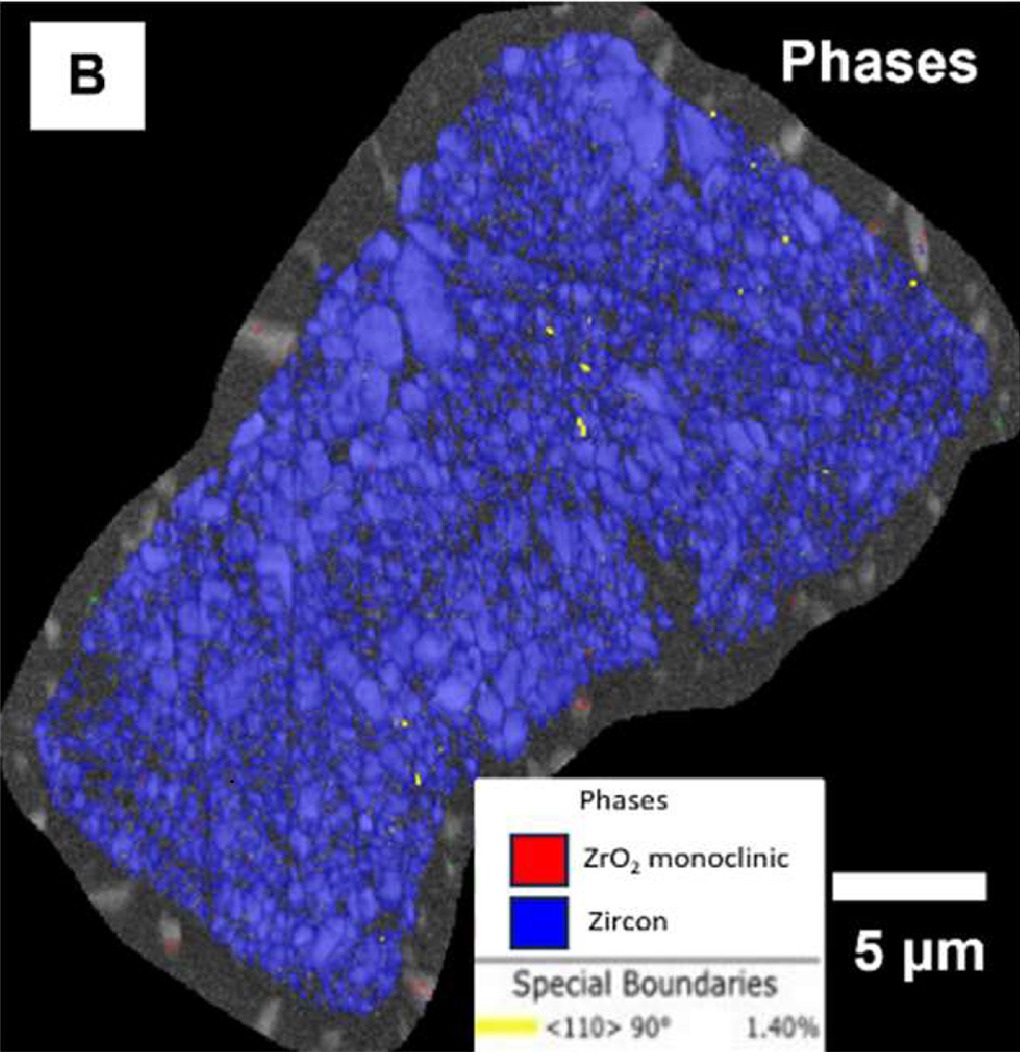

また、ジルコンそのものにも、一部が結晶構造の変化を起こし、「リード石 (Reidite)」へと変化した痕跡を示すものが見つかりました。

リード石に変化したことを示すジルコンも、世界に10例ほどしかない珍しいものです。

ジルコンからリード石への変化には最低でも200万気圧 (20GPa) もの圧力が必要です。

また、リード石は1200℃以上の高温を受けるとジルコンへと逆戻りする性質があります。

つまり、今回見つかったジルコンは、温度が低いまま高圧を受け、一旦はリード石に変化した後、続いてやってきた高温によってジルコンへと再度変化したことが推定されます。

このような瞬間的な高温高圧の変化も、天体衝突でしか発生しません。

クレーター生成環境の正確なモデリングに役立つ成果

これらの分析結果を踏まえると、ウィヤシャキミ湖を形成した天体衝突は、2370℃以上の高温と200万気圧以上の高圧を与えた現象であることが分かります。

しかも今回の分析では、キュービックジルコニアやリード石への変化を示さないジルコンが見つかっています。

その中には、1673℃という別の温度帯を境目とする変化を示すものもあります。

細やかな環境の違いを示すサンプルは、研究の目的である衝突当時の環境を推定する上で重要な情報となります。

極端な高温高圧環境は短距離でも大きく異なる可能性があり、シミュレーションでもそこまで細かい解析をすることは困難です。

今回の物証発見は、天体衝突で発生する瞬間的で極端な環境の再現に役に立つことが期待されるでしょう。

参考文献

- Neeraja S. Chinchalkar, et al. “Zircon microstructures record high temperature and pressure conditions during impact melt evolution at the West Clearwater Lake impact structure, Canada”. Earth and Planetary Science Letters, 2024; 636, 118714. DOI: 10.1016/j.epsl.2024.118714

- Keith Cowing. (Jun 17, 2024) “Meteorite Impact Leaves Rare Rocks And Evidence Of Extreme Heat At Remote Lake In Quebec”. Astrobiology.