地球を始めとした惑星は、恒星が誕生する現場で生じる塵やガスの円盤状構造「原始惑星系円盤」で形作られると考えられています。ただし惑星が形成される時間は、人間にとっては長く、天文学的には短いため、実物の観測例に乏しく、詳細がよく分かっていません。

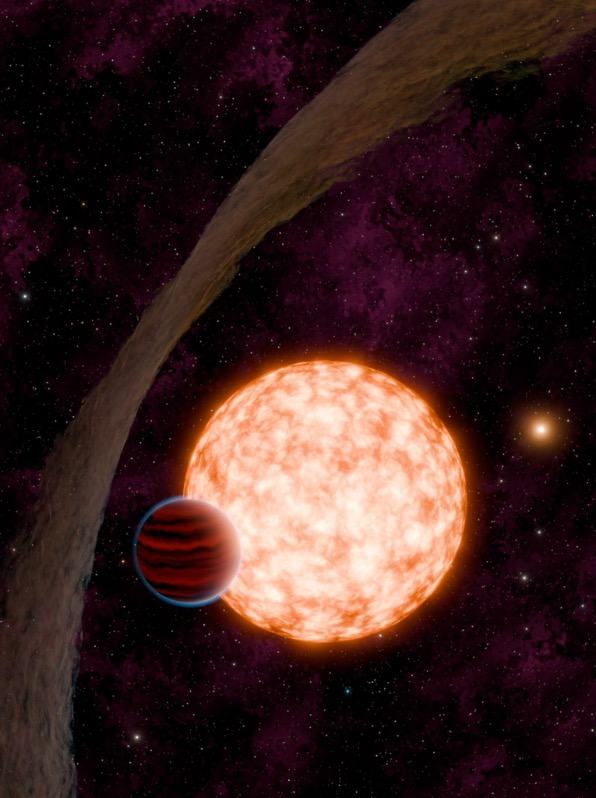

ノースカロライナ大学チャペルヒル校Madyson G. Barber氏らの研究チームは、NASAの宇宙望遠鏡「TESS」の観測データに基づき、原始惑星系円盤が残っている恒星の周辺を公転する惑星「IRAS 04125+2902 b」を発見しました。推定年齢は約330万歳であり、確実に惑星であると分類される天体としては最も若いと推定されています。

生まれたばかりの惑星を見つけるのは難しい

宇宙にある無数の恒星は、分子雲と呼ばれるガスや塵の雲が重力で寄り集まって誕生します。

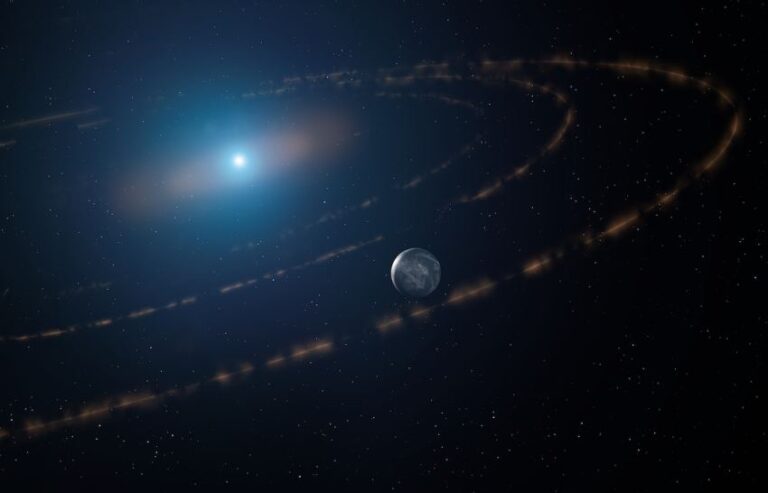

この時、恒星が誕生する外側では「原始惑星系円盤」と呼ばれる円盤状の構造が生じます。

その名前の通り、原始惑星系円盤では大小さまざまな塊が生じ、これが成長すると惑星となります。

原始惑星系円盤の中で惑星が誕生するには1000万年前後の時間がかかると考えられていますが、研究をする上で、この時間は絶妙に都合の悪い数値となります。

1000万年という時間は人間にとっては長すぎるため、観察し続けることはできません。

一方で天文学的には一瞬の時間であり、惑星が形成されている途中の恒星は珍しい存在となります。

そして、原始惑星系円盤は大量の塵を含んでいるため、見通しが効きません。

このため、この中に惑星があったとしても、それを捉えることは困難です。

しかし近年の観測から、原始惑星系円盤は意外と変形や位置のズレを起こしていることが分かっています。

その原因が明らかになっている例は少ないですが、恒星の近くにある別の恒星や惑星の重力の影響が考えられています。

また、原始惑星系円盤は、やがて恒星の放射により外側に吹き飛ばされて消えてしまいますが、その蒸発は内側から始まります。

従って、原始惑星系円盤をまとっている恒星であっても、内側の惑星ならば、誕生したばかりの惑星を観測できるチャンスが生まれるのではないかと考えられるようになってきました。

推定年齢330万歳「IRAS 04125+2902 b」を発見!

NASA (アメリカ航空宇宙局) の宇宙望遠鏡「TESS (トランジット系外惑星探査衛星)」は、トランジット法による太陽系外惑星の検出を行っています。

恒星の手前を惑星が横切ると、惑星で隠される分だけ、恒星の明るさがわずかながら減少します。

この明るさの変化から惑星を発見するのがトランジット法です。

TESSは膨大な空の領域を一度に捉え、定期的に観察することで、惑星を発見します。

ノースカロライナ大学チャペルヒル校Madyson G. Barber氏らの研究チームは、そんなTESSの観測データから興味深い惑星の発見を報告しました。

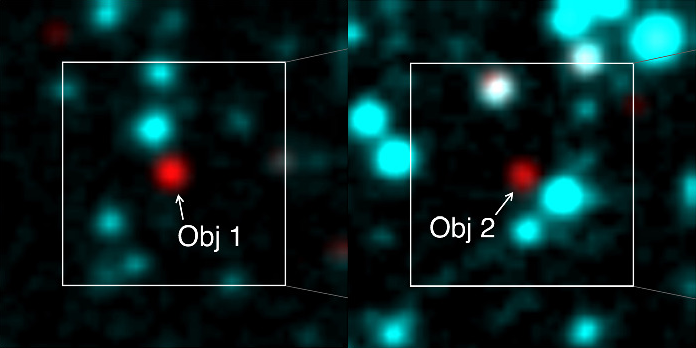

地球から520光年離れた位置にある恒星「IRAS 04125+2902」は、TESSによって18回観測されており、その観測データから、惑星の存在を示唆する変光データが得られました。

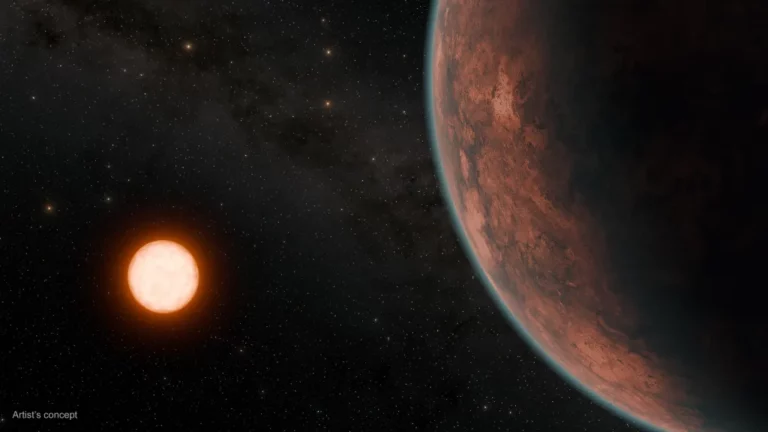

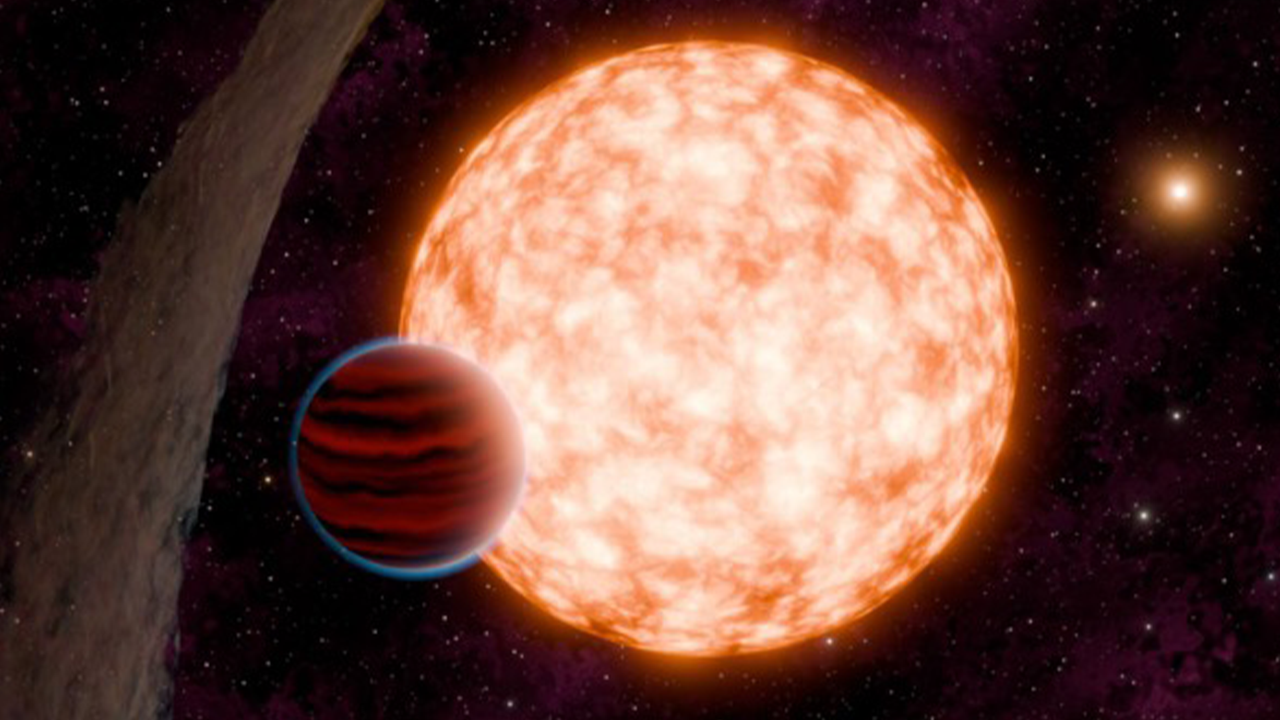

IRAS 04125+2902は「おうし座-ぎょしゃ座星形成領域 (Taurus-Auriga star-forming region)」と呼ばれる恒星の誕生する現場に位置しており、推定年齢330万歳、まだ原始惑星系円盤をまとっている若い恒星です。

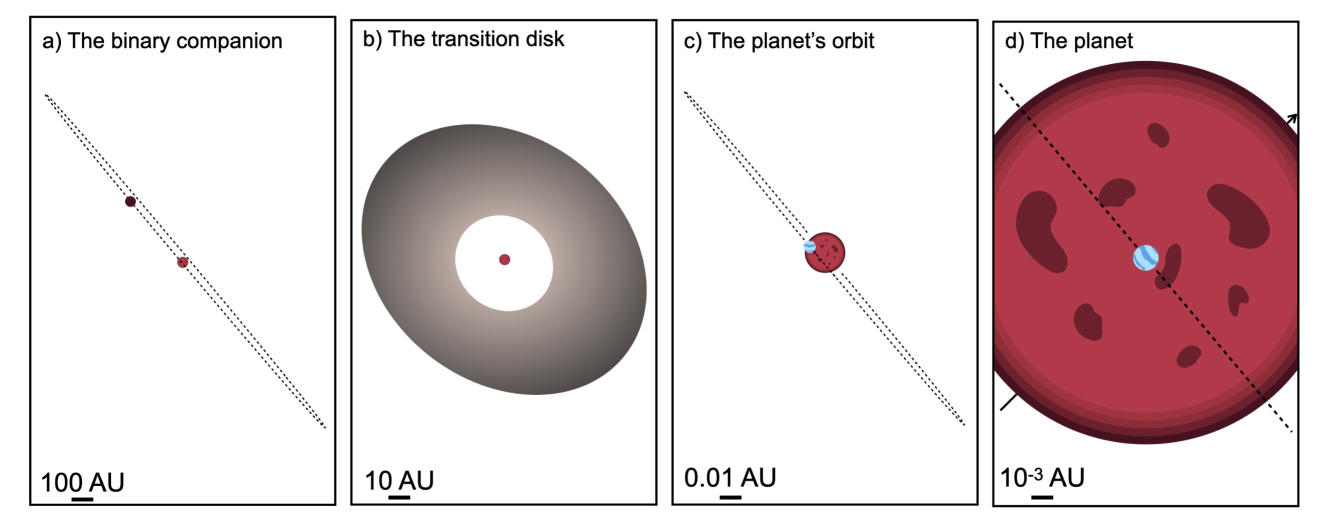

この恒星の観測データの分析結果から、IRAS 04125+2902の周りを8.84日で公転する惑星「IRAS 04125+2902 b」の存在が浮かび上がりました。

原始惑星系円盤がまだ残っていることから、IRAS 04125+2902 bは恒星とほぼ同程度の年齢、すなわち330万歳であると考えられます。

これがどれほど若いのかについて研究チームは、人間で言えば生後10日の新生児くらいであると表現しています。

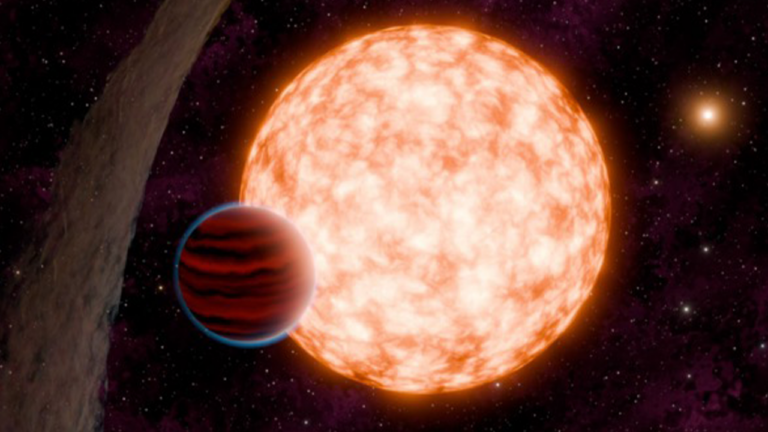

IRAS 04125+2902 bは木星と比較して、直径が0.958倍、質量は0.3倍未満 (地球の90倍未満) と推定されています。

これは確実に惑星と呼べる大きさであり、知られている中で最も若い太陽系外惑星となります。

同年代のいくつかの恒星にも惑星候補が見つかっていますが、それらはかなり質量が大きく、惑星ではなく褐色矮星に分類されることを考えれば、確実に惑星と分類される天体の発見は異例です。

なお、IRAS 04125+2902 bが原始惑星系円盤に邪魔されずに観測できたのは、惑星の公転面と原始惑星系円盤の角度が全く違うためですが、その理由ははっきりと分かっていません。

星形成領域という他の星の重力の影響を受けやすい環境で円盤が歪んでしまったか、もしくは円盤ではなくIRAS 04125+2902 bの方が移動してしまった可能性が考えられます。

ただし、IRAS 04125+2902自体が他には観られない変わった性質を持っている可能性もあり、今回の研究では結論を出していません。

若い惑星の発見は重要

IRAS 04125+2902 bという “赤ちゃん惑星” の発見は、惑星物理学の分野で非常に重要です。

地球から520光年という距離は天文学的にはかなり近い距離にあり、詳細な観測ができるからです。

IRAS 04125+2902 bの詳細な観測はこれから行われると思われますが、既に興味深い結果を得ています。

例えば、IRAS 04125+2902 bは直径こそ木星並ですが、質量は3割未満です。

最近の研究では、木星のようなガスが主体の惑星は、誕生の1億年後までは膨張しており、その後収縮すると考えられています。

IRAS 04125+2902 bはまさにその推定と合致します。

また、地球は形成されるのに1000万年から2000万年かかったと推定されるのに対し、地球よりはるかに大きなIRAS 04125+2902 bは形成に330万年しかかかっていないように見えます。

惑星IRAS 04125+2902 bと恒星IRAS 04125+2902の距離は、太陽-地球間の12分の1しか無いことを考えると、より内側の惑星はかなり早く成長するのかもしれません。

いずれにしても、IRAS 04125+2902 bの観測は、惑星誕生の現場を研究する上での重要な観測対象となるでしょう。

参考文献

- Madyson G. Barber, et al. “A giant planet transiting a 3-Myr protostar with a misaligned disk”. Nature, 2024; 635 (8039) 574-577. DOI: 10.1038/s41586-024-08123-3 arXiv: 2411.18683v1

- “UNM astronomer contributes to discovery of newborn planet in warped system”. (Nov 20, 2024) The University of New Mexico.