私たちの太陽系の中には、太陽系の外からやってくる「恒星間天体」が含まれています。その観測事例はたった3件しかないものの、実際にはもっと多くの天体が存在すると考えられています。ただし、その具体的な数はあまり分かっていません。

ウェスタン・オンタリオ大学のCole R. Gregg氏とPaul A. Wiegert氏の研究チームは、太陽系に最も近い恒星系「ケンタウルス座α星系」からどれくらいの天体が太陽系にやってくるのかをシミュレーションしました。その結果、ケンタウルス座α星系出身の天体は、直径100m以上のものでも約100万個あり、0.1mm程度の粒子ならば、年間10個ほどが流れ星として地球に降り注いでいることが推定されました。

ただし残念ながら、これほどの数であっても、現在の技術でこれらの天体を直接観測することは難しそうです。とはいえこの研究は、個々の恒星系がそれほど孤立していないことを示しているという点で興味深い研究です。

※この研究は、観測史上3個目の恒星間天体の発見前に発表されたものです。論文には書かれていませんが、この記事には反映しています。

Image Credit: Jeff Renaud (Western Communications)

太陽系外出身の天体「恒星間天体」はどれくらいある?

(Image Credit: NASA)

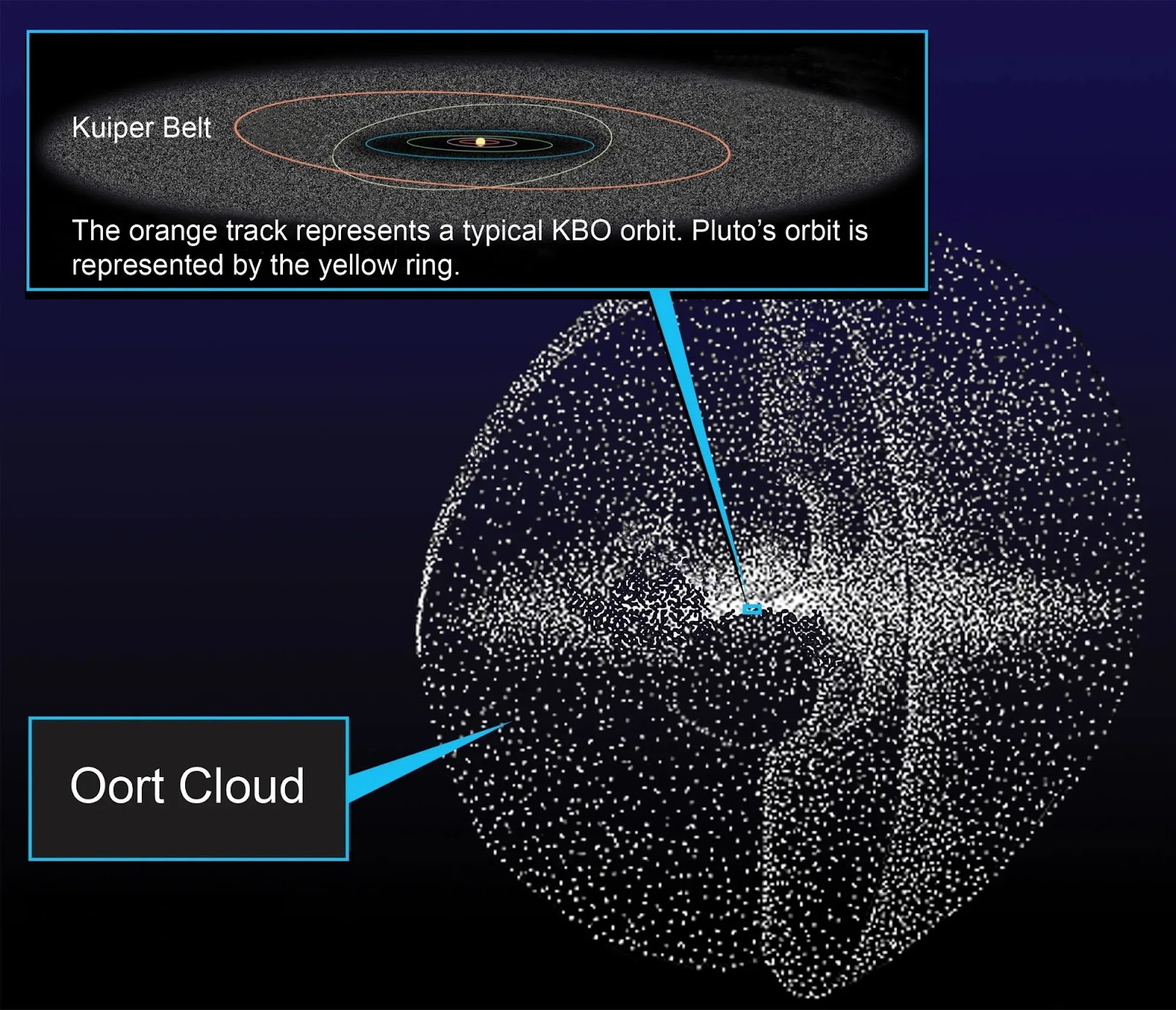

長い尾を特徴とする「彗星」の多くは、太陽系のかなり外側からやってくると推定されています。

この彗星の “巣” は「オールトの雲」と呼ばれています。

オールトの雲の正確な起源には諸説あるものの、多くは太陽系の誕生時に作られた天体に由来している……つまり太陽系の仲間であるというのが定説となっています。

しかしオールトの雲は、太陽からの距離が1光年前後になるほど遠くにあります。

これほどまで遠くにあると、太陽の重力は近くにある他の恒星と大差ないほど弱くなるため、簡単に太陽を離れて別の恒星系へ移動することも考えられます。

そしてオールトの雲は他の恒星系にもあるはずなので、よその恒星系から太陽系へと入り込む天体もあるはずです。

この、太陽系の外からやってきた太陽系外に由来する天体を「恒星間天体」と呼びます。

太陽系を通過中の恒星間天体はかなりの数があると推定されていますが、実際に観測された例はほとんどありません。

これまでに実際に観測されたのは「オウムアムア」、「ボリソフ彗星」、「ATLAS彗星」の3個だけです。

これは、ほとんどの恒星間天体が、太陽からかなり離れたところを通過するためです。

太陽から遠ければ、地上の望遠鏡で観測できるほど明るくならず、大半が見逃されてしまいます。

ケンタウルス座α星系出身の天体は100万個ある!

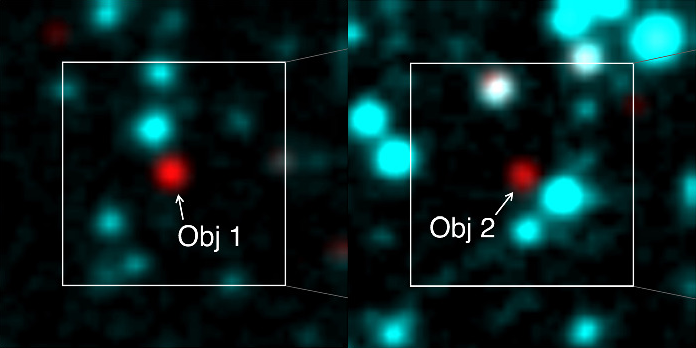

(Image Credit: Digitized Sky Survey 2 & ESO)

Cole R. Gregg氏とPaul A. Wiegert氏による今回の研究では、太陽系に最も近い恒星系である三重連星の「ケンタウルス座α星系」を対象にシミュレーション研究を行いました。

ケンタウルス座α星系が選ばれた理由はいくつかありますが、太陽系からたった4.37光年しか離れていないという距離の近さが大きな理由の1つとなっています。

距離が近い分、ケンタウルス座α星系から離れて太陽系に入り込んでくる天体の数は、他の星系と比べて多くなるはずです。

加えて、ケンタウルス座α星系は今から2万8000年後に2.9光年まで接近すると考えられているため、距離が近づくことによってどれくらい物質の流入量が変わるかの計算も可能です。

これは、同じような研究を行う時の参考となるはずです。

今回の研究では、 “今から1億年前” から “今から1000万年後” までの1億1000万年間の期間に渡ってシミュレーションを行いました。

この期間中に、ケンタウルス座α星系からランダムな方向に天体を飛ばすことで、どれくらいの数が太陽系に到達するのかを調べます。

なお、今回の研究で言う太陽系への到達は、オールトの雲より内側に入り込んだこととし、その範囲は太陽から10万天文単位 (約1.6光年) 以内に入り込んだことと定義しています。

(Movie Credit: Cole R. Gregg & Paul A. Wiegert.)

シミュレーションの結果、天体全体の約0.03%が太陽系に到達することが分かりました。

これは言い換えれば、ケンタウルス座α星系出身である直径100m以上の天体が約100万個ほど、太陽系のオールトの雲より内側にあることになります。

また、ケンタウルス座α星系が接近するに従って、太陽系へ到達する天体の数が10倍以上に増えるため、今後しばらくは増加傾向になることが予測されます。

これらの天体を直接見つけるのは難しいかも

ただし、太陽系の中に約100万個あったとしても、それが観測できるかどうかは別問題です。

太陽に近づかなければ地上の望遠鏡で観測できないからです。

観測できる距離まで近づく確率は約100万分の1程度であり、しかもこの距離でも諸条件で見逃している天体が多数あることを考えれば、現状では1個も見つからない可能性の方が高くなります。

ちなみに、これまでに見つかっている3個の恒星間天体は、その性質からケンタウルス座α星系出身ではないでしょう。

もっと小さな、例えば0.1mmの粒子ならば、少しは観測できるチャンスがあるかもしれません。

これほど小さな粒子は、大気圏突入時に燃え尽きる流れ星として見えるはずです。

非常に粗い見積もりとはなるものの、計算してみると、ケンタウルス座α星系出身の粒子が流れ星となるのは年間10個前後であると予想されます。

もしそのような流れ星があれば、他の流れ星と比べて相当速度が速いため、この方法で見つかるかもしれません。

とはいえ、こちらでも観測は非常に厳しいものがあります。

なぜなら、流れ星そのものの総数が年間7兆個程度あると推定されるためです。当然ながらこれを全部観測できてはいないため、1兆個に1個程度しかない流れ星を見つけるのは、それこそ流れ星に願いを込めるような運が必要になってくるでしょう。

また、個々の流れ星の正確な速度の測定はかなり困難です。

実際、過去にも落下速度の速さから、恒星間天体に由来する流れ星ではないかとされた事例が2件ありますが、いずれも恒星間天体であるとは広く認められておらず、否定的な見方が多い傾向にあります。

今回の研究では、直接の観測こそ困難なものの、お隣の恒星の影響を良く受けていることが示唆されました。

この研究結果は、個々の恒星系は決して孤立した存在ではなく、お互いに物質を交換し合う相互作用が普通に見られる関係性であることを示しています。

参考文献

- Jeff Renaud. (Mar 6, 2025) “Western astrophysicists predict origins of unexpected space objects”. The University of Western Ontario.

- Cole R. Gregg & Paul A. Wiegert. “A Case Study of Interstellar Material Delivery: α Centauri”. The Planetary Science Journal, 2025; 6, 56. DOI: 10.3847/PSJ/adb1e9