夜空に輝く星々は、一体どのようにしてその光を放っているのでしょうか。恒星の光の謎を解く鍵は、現代物理学の最前線にあります。相対性理論や量子力学といった一見難解な理論が、恒星の内部で起こる驚くべき現象を明らかにします。本記事では、恒星のエネルギー源から核融合反応、量子トンネル効果まで、恒星を理解するための科学の旅にご案内します。

恒星と惑星の違い

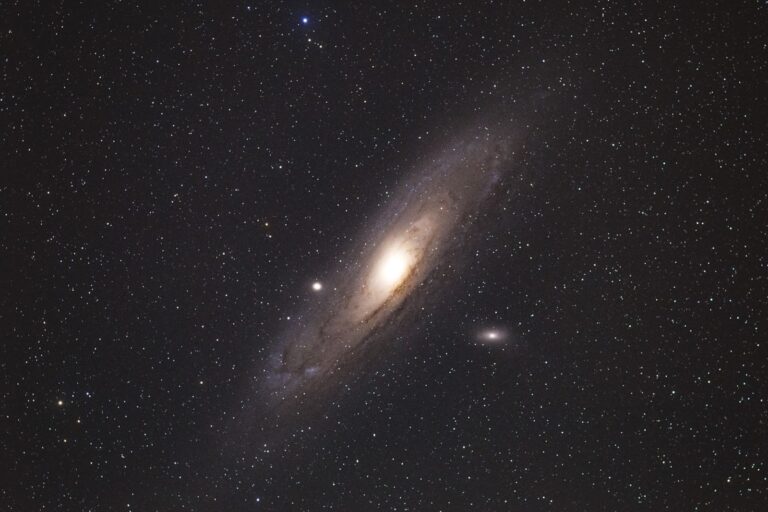

太陽が出ている昼の間は周囲が見えますが、太陽が沈んでいる夜の間は(人工的な光なしでは)辺りは全く見えなくなります。夜空には月と星が見えるようになり、遠近感がない夜空においては星はあたかも上空の半球(=「天球」)に張り付いて時間と共に動いていくように見えます。これについて、紀元前より多くの文化において、星には天球上で相対的な位置が(肉眼では)変化しない「恒星」と相対的な位置が(肉眼でわかるほど)変化する「惑星」の二種類があることが知られていました。いつも同じ位置にいるので「恒」、天球上で迷っているので「惑」という語源になっています。

地動説の確立と恒星の正体

時代は大きく渡り16世紀以降になって、ポーランドの学者コペルニクス、イタリアの学者ガリレオ、ドイツの学者ケプラー、イギリスの学者ニュートンの系譜を経て地球が太陽の周囲を公転しているという地動説が確立しました。地動説を元にした天文学では(地球含む)惑星が太陽の周囲を公転していること、月や惑星が太陽の光を反射していること、恒星は太陽と同様に自ら光っていること、恒星は太陽系から遥か遠くにいるために見かけの位置がほとんど変わらないことが判明しました。

現代天文学における恒星の定義

19世紀には、地球が公転して位置が変わることにより恒星の相対的な位置も(望遠鏡で見なければわからないほど)わずかに変動していることをイギリスの学者ブラッドリーやドイツの学者ベッセルが突き止めました。このように相対的な位置も変化するということなども踏まえ、現代天文学においては(太陽含む)恒星は「自ら光を発している、重力による収縮を支えているガス球体」というように定義しています。この定義は非常に難解で、熱統計力学・量子力学・相対性理論といった大学で習う物理知識を総動員する必要があります。

恒星が自ら光を発するために必要なこと

前置きが長くなりましたが、この記事の本題は上記の定義において重要である前半部分の「自ら光を発している」ということがどういうことなのかを出来るだけ簡単に説明することです。必要となる物理知識はその都度紹介していきますが、分からない部分があれば読み飛ばしても問題ありません。「太陽や恒星には難しいけど面白い物理が潜んでいる」ということを少しでも感じていただくのが当記事の目標です。

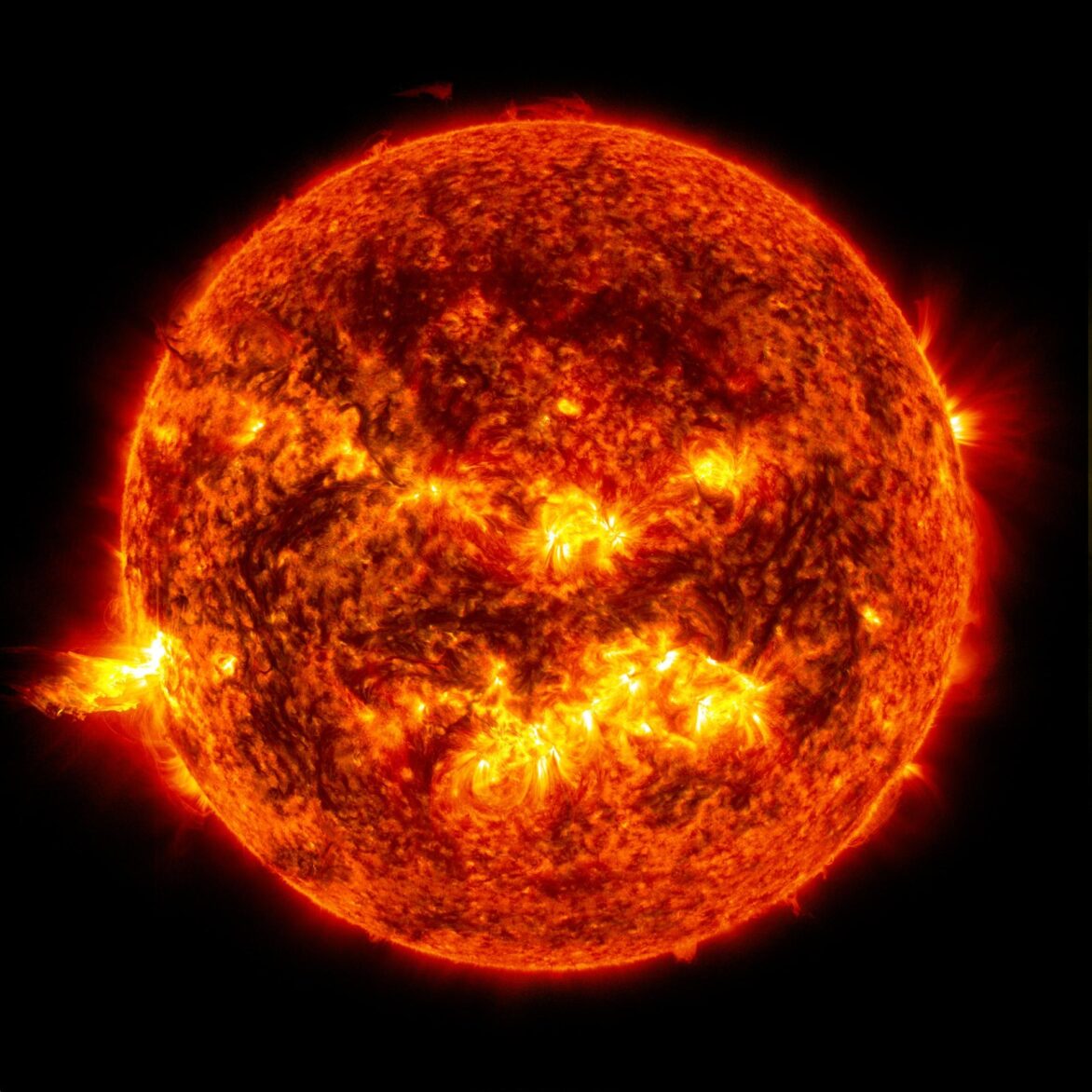

まず、「自ら光を発している」ということについて整理しましょう。動く・暖まる・光るなどといった物体の変化には、物体の外から何かしらが動力源として必要になります。その「何かしら」は物理の文脈では全て「エネルギー」という概念を用いて議論されます。例えば、運動のための力学エネルギー、熱を出すための熱エネルギー、光を発するための光エネルギーが挙げられます。これを踏まえれば、表面で光るにはエネルギーをもらう必要があるということが言えます。月や惑星はエネルギーを外部(=太陽)からもらっていますが、恒星は自らの内部で光るためのエネルギーを作ることで光っています。これが「自ら光を発している」ということを理解するには恒星内部でのエネルギーの作り方を知ることが必要であると言えます。

相対性理論と質量-エネルギー変換

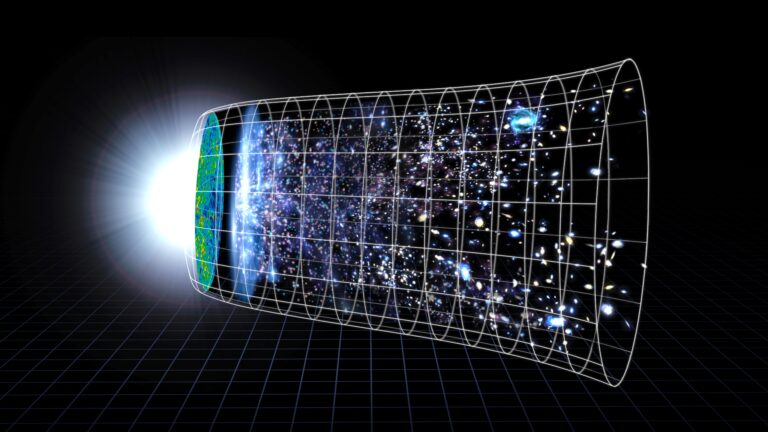

恒星内部でのエネルギーの作り方において重要なのは、ドイツの学者アインシュタインが提唱した相対性理論です。相対性理論の元では物の質量(=重さ)もエネルギーに変換できることが示されており、これはかの有名なE=mc^2という式で表されます。これは物体の基礎である原子核の反応(核反応)に転用でき、核反応によって失われた質量はエネルギーとして放出されることになります。原子核はとても軽い上に1回の反応によって減る質量はその1/100もないので反応1回では非常にわずかなエネルギーしか放出されませんが、(高温や高圧といった)条件が整うと大量の原子核が同時かつ連鎖的に核反応を起こすために大量のエネルギーを生み出すことができます。実際に、恒星の内部ではこのような連鎖的核反応が起きています。そのため、「連鎖的核反応により自らの質量をエネルギーに変換して光を発している」というのが「自ら光を発している」の1つの説明となります。

この核反応について興味深い事実があるので、更にもう少し深掘りしていきましょう。主な核反応として、「核分裂反応」と「核融合反応」の2つがあります。とても大雑把に言えば、前者は重い原子核が衝突して複数の軽い原子核に分かれる反応、後者は複数の軽い原子核が合体して重い原子核になる反応です。太陽及び恒星の場合は後者の核融合が連鎖的に起きることでエネルギーを生成しています。これを示したドイツの学者ベーテはその功績をもとにノーベル物理学賞をとっています。

しかし、この複数の軽い原子核が衝突するという単純な現象は、イメージほど簡単ではありません。電磁気学において、電荷(=粒子が持つ電気の量)が正である粒子同士はクーロン力によって反発します。このクーロン力は距離の2乗に反比例するため、距離が近い粒子はものすごい力で反発を受けます(=「クーロンバリア」)。この反発を乗り越えて粒子同士が衝突する為には、粒子が物凄い速度で動いていることが古典的には必要になります。しかし、必要な粒子の速度を熱統計力学に基づき温度に変換すると、クーロンバリアを乗り越える温度は太陽の中心温度1000万C°より約1000倍も高い10 億C°が必要になります。つまり、単純な古典的な考えでは太陽の中では粒子同士は衝突せず、連鎖的核融合どころか核融合が1回も起きない計算になります。

量子力学とトンネル効果

この問題は古典を超える物理である量子力学によって解決されます。量子力学は原子核のような小さい粒子(=「量子」)に着目した際に起きる現象に関する物理体系です。量子力学に基づいた現象の代表格がトンネル効果です。古典力学ではクーロンバリアを乗り越える速度に達していない粒子がクーロンバリアを乗り越える確率はきっかり0%なのですが、量子力学においてはわずかな確率(例えば1垓分の1の確率)で超えることがあります。しかしこのわずかな確率でも太陽中心のようにたくさん粒子があれば十分であり、古典力学で10億C°必要なのにも関わらず、量子力学では1000万C°程度で粒子同士が何度も衝突し連鎖的核融合を起こすことが出来ます。

まとめますと、「自ら光を発している」というのは「連鎖的核反応により自らの質量をエネルギーに変換して光っている」という意味であると途中で示しましたが、さらに詳しく言えば「トンネル効果によりクーロンバリアを乗り越えて原子核同士が衝突することで生じる連鎖的核融合反応により自らの質量をエネルギーに変換して光っている」という意味であると結論づけられます。ここまで示したように熱統計力学・量子力学・相対性理論といった様々な物理が背景にあるということを、空に光る太陽や恒星を見た時に感じていただけたら幸いです。

現代天文学ではこの定義を前提として、恒星には様々な多様性があることがわかっています。その多様性についてもいつかこの場で紹介しようかと思っております。

参考文献

- 桜井邦朋 (2007)『天文学史』ちくま文庫

- 木暮智一(2015)『現代天文学史: 天体物理学の源流と開拓者たち』京都大学出版会

- 野本憲一、定金晃三、佐藤勝彦(2009)『シリーズ 現代の天文学7 恒星』日本評論社

- 桜井隆、小島正宜、小杉 健郎 (2009)『シリーズ 現代の天文学10 太陽 [第2版]』日本評論社

- Rudolf Kippenhahn, Alfred Weigert, Achim Weiss (2012) “Stellar structure and evolution 2nd edition” Springer